戸田中央総合病院様

医療安全管理HoSLM導入事例

ひとつひとつの事例ではなく病院全体の変化を見る

石丸先生と医療安全管理との関わりについて教えてください

2006年から、戸田中央総合病院の副院長になり、2008年には、医療安全管理室長を兼任、気が付いたら足掛け10年です。

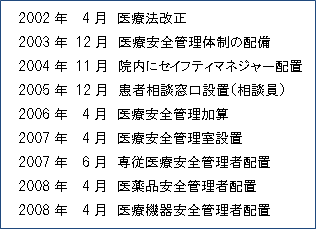

図1の年表に示したとおり、医療法改正以降、民間病院としては、かなり早い時期から取組んできました。2013年には、インシデント・アクシデントレポートの電子化も行い、入力端末数等懸念材料もあったのですが、報告件数は逆に増加しました。報告することが、院内に根付いてきたと実感できました。

医療安全管理委員会および院内研修について

長年、運営してきて気づいたことは、周知徹底の難しさです。総合病院の特性上、部署別・病棟別に情報が溢れており、医療安全に限らず、いずれも大切な情報だからと伝達しても、現場まで伝わっていないということが起きる。

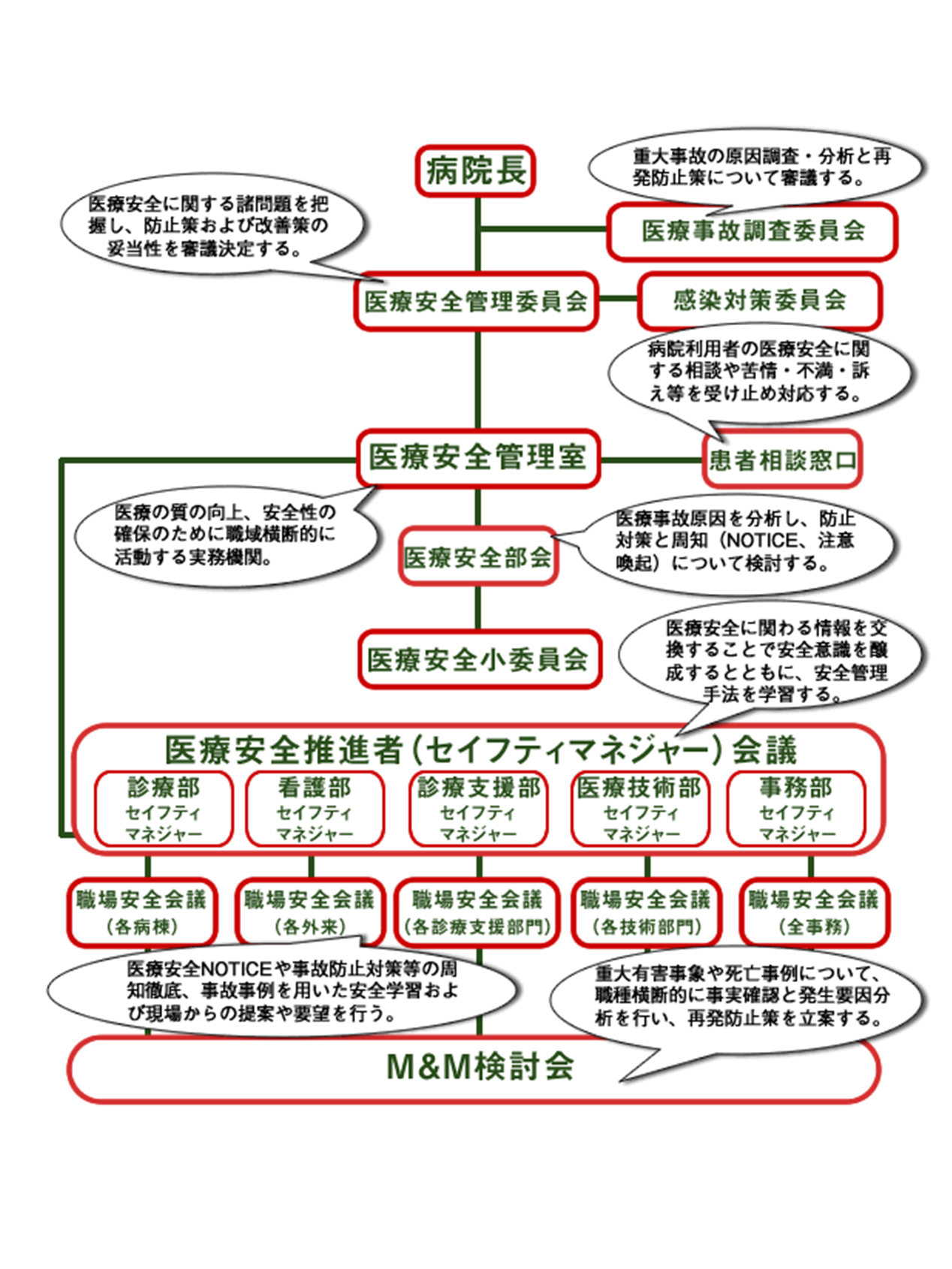

大事なのは組織作りで、しかも下部機関(現場に近いところ)を充実させ、情報の量と流れを整理することです。(図2を参照)

当院の場合、現場からの情報は、基本的に①「インシデント・アクシデントレポート」で、医療安全部会が分析・検討します。それを30数部門に周知するため、②「医療安全NOTICE」「注意喚起」の2種に情報を絞って、確実に伝える。各部門は、この情報を元に、研修や検討を実施し、③議事録に残すというシンプルな方法です。

当初は、起きた事故に対して、安全対策を検討・実施する、いわゆる、「モグラ叩き」に追われていました。徐々に、予防的な取組みを行うようになりましたが、「お薬手帳持参キャンペーン」は非常に有効な方法でした。手術予定の患者さんについては、抗血栓薬等の中止薬を事前把握する必要がありますが、確認漏れや申告漏れがあって、手術直前に気づいて延期するということもありました。このキャンペーンを行うようになって、そのようなことも防げるようになりました。

私自身は、常に「素朴な疑問」を大事にしているのですが、列車通勤で毎日見る駅員さんの「指さし呼称」は、なぜさぼらないのか、どうやって訓練しているのか気になって、尋ねてみました。驚いたことに、JRでは、特別な訓練はしておらず、風土というか文化というかで、先輩達を見ているうちに、自然に、やるのが当たり前というようになって身についていくそうです。

医療安全も、積極的に取組むのは、職員として当たり前のことだというように、当院の文化が醸成されていくよう工夫していきたいと思っています。

インシデント・アクシデントレポート分析について

月1回の医療安全委員会報告用に、総数・発生場所別・職種別・内容別といった集計を行い、前月比較と3ヶ月平均を報告します。加えて、個別事例と防止策も挙げますが、もっと成果が上がる方法はないか、と考えてきました。

その結果として、「レポートの電子化」を行ったので、このデータを使って、HoSLMで経時的変化を追跡したいと思っています。

モニタリングについて

ひとつひとつの事例を詳細に分析する従来の方法も必要ですが、病院全体の変化を時系列で見ていくことや職種別のアプローチが必要な段階に来ていると思います。

HoSLMを用いて、モニタリングすることにより、報告漏れの可能性が見えたり、介入効果の分析が可能になる。特に介入効果については、効果が出ている実感はあっても、数値で測ることが難しかったので、期待する機能ですね。

これから取組んでいきたいことは

看護・検査・薬剤については、安全意識が浸透してきたので、事務・医師の安全意識の底上げを行っていきたいですね。

-

石丸 新 先生のプロフィール

医学博士(東京医科大学、スウェーデン国イエテボリ大学)

東京医科大学外科学第2講座 講師、助教授、主任教授を歴任後、同大学 心臓・血管病低侵襲治療センター代表に就任。2000年~2003年まで、同大学 副院長。2005年5月に東京医科大学 退職後、戸田中央メディカルグループ本部 顧問就任。2006年6月に戸田中央総合病院 副院長として迎えられ、血管内治療センター長、戸田中央メディカルグループ臨床研修センター長、医療安全管理室長(統括責任者)、臨床監査室長等を兼任。現在に至る。

日本外科学会、日本胸部外科学会、日本血管外科学会、日本心臓血管外科学会、日本脈管学会、日本静脈学会 その他理事・委員多数